(共)免疫沈降に関係するファクター

前回もご紹介しましたが、(共)免疫沈降法は比較的シンプルな手法ですが、それでも表に示すような複数のファクターが関係しています。実験を成功させるためにも各ファクターについて理解し、目的に合わせた調製や選択を行うことが望まれます。以下では、それぞれのファクターについて個別にご紹介します(今回は『抗体固定化』について説明します)。

| ファクター | 関連する内容 |

| 実験フォーマット | カラム法(スピンカラム、オープンカラム)、バッチ法 |

| 担体の種類 | アガロース担体、アクリルアミド担体、磁性担体 |

| 反応手順 | 抗原抗体反応、抗体の担体への結合 |

| ライセートの前処理 | 非特異結合 |

| 抗体の固定化 | 固定化方法、向き、量 |

| 結合バッファー | 抗原抗体反応条件、タンパク質複合体形成条件 |

| 洗浄バッファー | 界面活性剤、塩、還元剤 |

| 溶出バッファー | pH、塩、変性剤 |

抗体の固定化

担体への抗体の固定化には、抗体とアフィニティー結合するProtein AやProtein Gといったタンパク質を利用する方法または抗体のアミノ基を利用して化学的に共有結合固定を行う方法がよく利用されます。

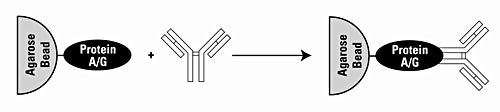

Protein A、Protein G、Protein A/Gを利用した抗体固定化

Protein AやProtein Gは抗体のFc領域とアフィニティー結合するタンパク質です。抗体の固定化方法は、Protein AやProtein Gを予め固定化したレジン担体に抗体を反応させるだけです。Protein AやProtein Gを用いた抗体固定化法の利点として、レジン担体に反応させる際に予め抗体を精製しておく必要がない点と抗体のエピトープ認識部位をマスクせずに一定の配向性で抗体を固定化できる点が挙げられます。なお、Protein AとProtein Gでは抗体の動物種やサブクラスによって結合アフィニティーが異なるため、目的サンプルや目的抗体のタイプから適当な抗体結合タンパク質を選択する必要があります。Protein AやProtein Gの詳細は下記をご参照ください。

[ss url=”https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/protein-basic14/” width=”180″ class=”alignleft” alt=”知っておきたい!タンパク質実験あれこれ 第14回 みんなが知りたいプロテインA/G/Lの性質” rel=”nofollow” ext=0 title=”知っておきたい!タンパク質実験あれこれ 第14回 みんなが知りたいプロテインA/G/Lの性質” caption=”今回は、主に抗体精製、免疫沈降、免疫検出に利用されているProtein A、Protein G、Protein Lといった抗体結合タンパク質の性質をご紹介します!”]

弊社では、遺伝子工学的手法によりProtein AとProtein Gの抗体結合ドメイン同士を融合したProtein A/Gをご用意しております。Protein A/Gを用いた場合、Protein A、Gそれぞれ単独の場合に比べて、利用できる抗体タイプの幅が広くなります。

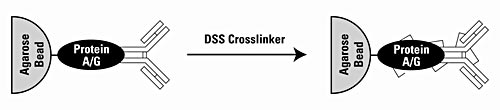

Protein A、Protein G、Protein A/Gといった抗体結合タンパク質を用いる方法は抗原回収効率が比較的高く、もっとも広く利用される方法ですが、(共)免疫沈降における溶出処理で目的抗原や相互作用タンパク質とともにIP抗体も溶出してしまう点が問題になることがあります。特に溶出タンパク質をウェスタンブロッティングで検出する場合、IP抗体も一緒に検出してしまい、目的タンパク質の分子量によってはIP抗体バンドと重なって検出の確認が困難になってしまいます。このような問題を克服するため、架橋剤を利用する方法があります。例えば両末端がアミノ基(-NH2)と反応する架橋剤DSSを、抗体が結合したProtein A/Gアガロースに反応させると、抗体とProtein A/Gが架橋されるため結果的に抗体がアガロース担体に共有結合的に固定化されることになります(図2)。

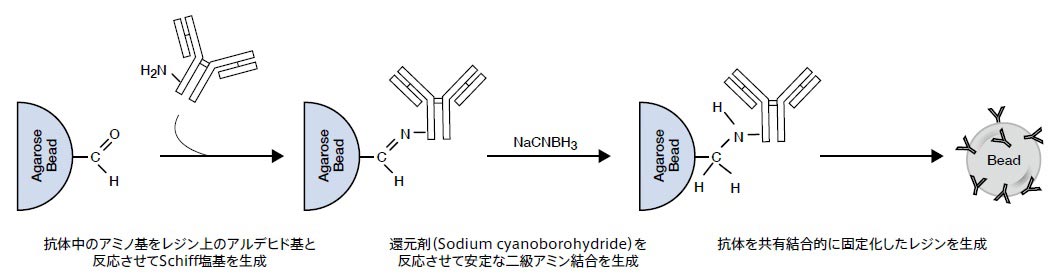

抗体のアミノ基を利用した抗体固定化

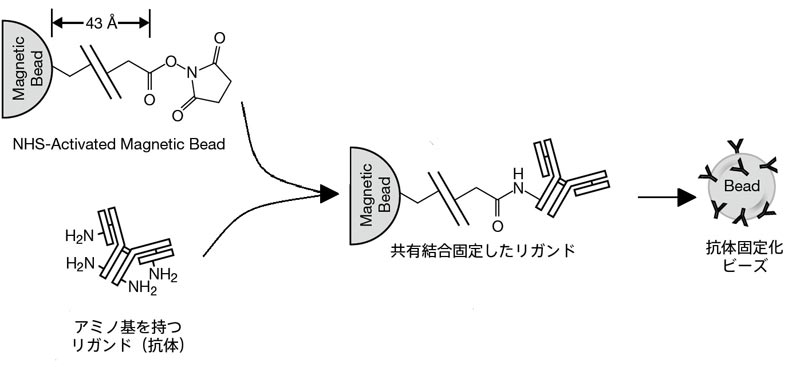

Protein A、Protein G、Protein A/Gといった抗体結合タンパク質に結合しない、あるいはアフィニティーが弱い抗体を使用する場合には、抗体を化学的にレジン担体に固定化する方法がおすすめです。弊社ではアガロース担体表面にアルデヒド基を導入したAminoLink™ Plus Coupling Resinや磁性ビーズ表面にNHS官能基を導入したNHS-Activated Magnetic Beadsをご用意しています。いずれの担体でも、抗体表面に存在するアミノ基(-NH2)を介して担体に共有結合的に固定化する方法です。

AminoLink™ Plus Coupling ResinやNHS-Activated Magnetic Beadsを用いた抗体固定化法では、(共)免疫沈降における溶出処理で目的抗原や相互作用タンパク質とともにIP抗体も溶出してしまう問題を避けることができます。また一度抗体を固定化したIP用担体は、再利用することも可能です。

各種抗体固定化法を利用した弊社キット

弊社の免疫沈降キットシリーズには抗体の固定化方法の違いにより3種類のシステム(Classic IP、Crosslink IP、Direct IP)をラインアップしています。それぞれのシステムの違いとメリット・デメリットについては製品選択ガイドをご参照ください。

次回は、抗原の結合や溶出に関する内容をご紹介する予定です。

【無料ダウンロード】タンパク質解析ワークフローハンドブック

効率的なタンパク質抽出からウェスタンブロッティングの解析ツールまで、包括的にソリューションを紹介しております。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申込みください。

共免疫沈降法関連、その他の記事はこちら

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。